Что такое психоанализ?

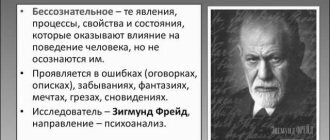

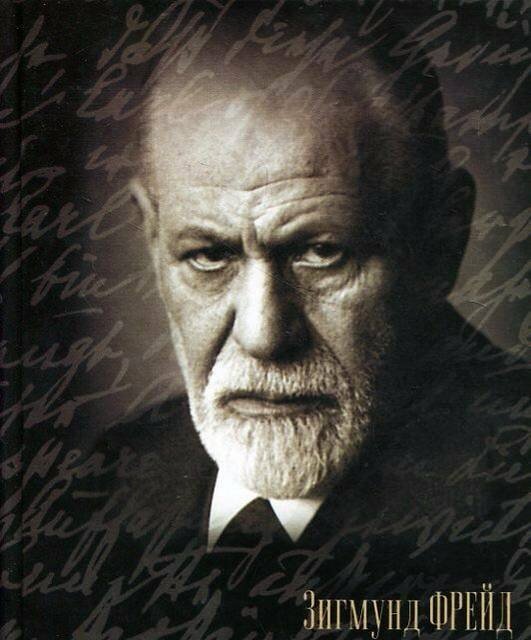

Психоанализ — это уникальная техника самопознания, родоначальником которой является Зигмунд Фрейд. Революционная теория заключается в радикально другом взгляде на внутреннюю жизнь человека.

Психоанализ представляет собой глубинную практику, способствующую изменению человеческой судьбы. Давая возможность понимания своих истинных Желаний.

А понимая свои желания и собственную уникальную историю, нам открывается возможность «осознанного» проживания жизни и предоставляется выбор там, где раньше его не было.

Кто такой психоаналитик?

Психоаналитик — это человек, имеющий психологическое или медицинское профильное образование и прошедший дополнительную переподготовку по данному направлению. Есть основные пути, для того чтобы стать психоаналитиком: 1) Соотвествующее образования и определенное количество супервизий; 2) Чтение книг по психоанализу (Фрейд и его последователи); 3) Собственный анализ, и он составляет как минимум 250 часов. Это нужно для того, чтобы не перекладывать собственные проблемы на человека.

Поэтому при выборе специалиста, поинтересуйтесь где и сколько часов он сам пролежал на кушетке.

Есть любопытное видео, где профессор М. Решетников рассуждает на тему современного психоанализа и в чем состоит работа психоаналитика.

Как будет проходить психоанализ?

Хоть запретов и ограничений на темы обсуждения нет, но есть только несколько простых правил, которые, скорее всего, Вас попросит соблюдать аналитик:

- Разумеется, говорить все, что приходит в голову;

- Приходить и уходить в согласованное между пациентом и аналитиком время,

- Лежать или не лежать на диване/кушетке;

- Соблюдать конфиденциальность как со стороны аналитика, так и со стороны пациента;

- Оплачивать сессии и предупреждать заблаговременно о переносе встреч при необходимости. Стоимость оплаты и время, за которое Вы или аналитик предупреждаете об изменении времени встреч, также обговариваться индивидуально.

Даже если Вы нарушите какое-то из правил, то какого-либо карающего возмездия или осуждения не последует. На горох не поставят, публичному наказанию не подвергнут, и даже укоризненно смотреть не будут, качая головой: «ну как же так, Вась»? Просто Ваш аналитик, скорее всего, попросит Вас с ним это обсудить, вместе понять причину, например, Вашего опоздания, мягко, аккуратно. Ведь материал для анализа – это не только Ваши сны, фантазии, мысли, но также сами действия, забывания чего-либо и т .п.

Сейчас психоанализ очень сильно изменился со времен великого Фрейда, применять так называемый «дикий психоанализ», где аналитик сходу интерпретирует Вам корень Ваших бед, уже не профессионально. К тому же все проблемы не сводятся к тому, что: Вы испытываете сексуальные желания к своей матери или хотите выйти замуж за отца.

Также отличается так называемый «режим взаимной работы» аналитика и пациента. В конце 19 – начале 20 вв. практиковали 4-5 сессий в неделю, сейчас это, как правило, 1-2 сессии в неделю. Ритм нашей жизни так изменился, что большинство мужчин и женщин работает и не может себе позволить куда-то ехать после работы, почти каждый трудовой день получать терапию, а потом еще ехать домой. При этом появилась возможность получать терапию удаленно по телефону, скайпу и т. п.

Так в чем же основное отличие психоанализа от других психологических техник?

Психоанализ работает на изменение структуры и характера психики, выяснение первопричины и проработки, а не на снятие симптома.

Психоанализ первым открыл способ «лечения» разговором и, наверное, поэтому преуспел в нем как никто лучше. Особая техника свободных ассоциаций дает колоссальный успех в возможности осознать бессознательное. Техника отличается особым способом мышления, при котором человек говорит всё, что появляется у него в мыслях. Стараясь при этом не критиковать и отбрасывать ненужное. Хитрость и заключается в том, что ненужного нет. Психоаналитик при этом, умея слушать определенном способом, анализирует все что происходит сейчас в кабинете и старается понять где в данный момент проявилось бессознательное.

По сути психоаналитик — это человек который анализирует ваши отголоски бессознательного и преподносит их в «удобоваримой» форме.

Маленькая ремарка, бессознательное — это вся та часть нашего психического, которая имеет колоссальное влияние на нашу жизнь и по своим каким-то причинам не находится в поле сознания. В бессознательном могут быть спрятаны причины нашего невроза, фобий, истинных желаний и многое другое.

В процессе анализа, человек приобретает воспоминания о собственной уникальной истории, возможности понимания своих желаний и осознание причинно-следственной связи. При этом приобретается колоссально важное право выбора там, где его раньше не было. Поэтому анализ не может быть быстрым. Ведь нужно иметь уважение к вашему неврозу, который формировался всю вашу жизнь. А избавится от него Вы хотите за пару сессий. В психоанализе есть одно незыблемое правило: каждый субъект уникален. Это отражается в том, что аналитик никогда не встает в позицию «истинно знающего». И никогда не даст Вам совет или некоторые методики, которые нужно будет применять. Потому что, за вроде бы «понятным» симптомом и сладкой позиции «знающего учителя» стоит огромное ошибка, не увидеть неповторимую структуру психического и судьбы анализанта.

Психоанализ — как островок свободы.

В современном мире, где господствует поверхностный взгляд на человека. Где уделяется огромное внимание внешним показателям и успеху. И все свободное время человек уделяет на «прокачку» себя и создание образа. Психоанализ остается островком свободы, где важен именно внутренний мир, без старания адаптировать его под нынешнюю реальность. Возможность встретиться с самим собой, без какой-либо оценки со стороны аналитика, дает шанс познакомиться со своим собственным истинным желанием, свободно выражать свои мысли и эмоции.

С чем обращаются к психоаналитику?

Каждый человек — это неповторимая история и поэтому обращения могут быть разными. Это может быть чувство апатии, бессмысленности жизни, ощущения пустоты, навязчивые состояния, фобии, повторяющие жизненные ситуации, кризис в отношениях, переживания горя, утрата смысла жизни, а так же любые другие темы, которые Вы бы хотели обсудить. Психоаналитик представляет собой образ не осуждающего и не дающего советы проводника, который идет рядом и подсвечивает фонариком Ваш путь, так как имеет карту местности. Слушатель, который не оставит ни одну вашу мысль без внимания.

Симптом — Основные понятия психоанализа.

В узком смысле симптом — это проявление заболевания, выраженное в жалобах пациента. В психоанализе речь идет, как правило, о психических, психогенных симптомах. 3. Фрейд уделял значительное внимание рассмотрению природы психических симптомов и механизмам их образования и главный вред симптомов видел в душевных затратах, которые имеют место у психически больного человека и которые впоследствии приходится осуществлять для их преодоления. С его точки зрения, симптомы — это производное бессознательных процессов, в которых значительную роль играют подавленные, вытесненные сексуальные влечения и желания человека.

В различных работах Фрейда рассматриваются разные пути образования невротических симтомов — они могут представлять собой специфическое выражение перверсных влечений, проявляющихся в воображаемых намерениях и поступках; быть осадками аффективных переживаний, тех психических травм, которые больные пережили в детстве; это своего рода компромисс между несогласованными психическими процессами — он повторяет вид инфантильного удовлетворения, но искаженного и вызывающего ощущение страдания. Важное значение в процессе образования симптомов принадлежит фантазии. Несмотря на общую картину, формирование симптомов зависит от характера психического заболевания. Конкретные механизмы образования симптомов различны при истерии, неврозе навязчивых состояний и иных психических заболеваниях.

13 стр., 6368 слов

Личность человека в компьютеризированном мире

… породнились с ними. И хотя компьютер нуждается в человеке, но и человек сейчас напрямую “связан” с компьютером. Компьютерная и … люди которые сами не сталкивались с данной проблемой только по наслышке (по фильмам, книгам и таким же статьям), как бы описывают “личность … отдельно. Хакеры или “хацкеры”? Сайт fbi.gov хакнули сразу: Супер кулхацкер послал им заразу. Жаль, не создал он дискету-бутявку …

При аналитической терапии работа включает в себя два этапа. На первом этапе либидо оттесняется от симптомов и находит свое выражение в переносе, концентрируясь на аналитике. На втором — усилия аналитика сосредоточиваются на новом симптоме (неврозе переноса) с целью освобождения либидо от него.

7. Какова структура личности по Фрейду (две модели).

Третья модель психики (Ж. Лакан)

Кто такой психолог?

Психолог — это специалист, имеющий гуманитарное образование. Это как бы связующее слово для общего определения людей в этой профессии. Психологи бывают:

• люди, работающие в сфере теоретических научных вопросов. Практики, занимающиеся тестированием и различными исследованиями. • психологи в школах, детских садах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Работа низкооплачиваемая, так что не рассчитывайте там встретить улыбчивого человека, готового выслушивать и сострадать Вам часами напролет. • специалисты ведущие частную практику ( в простонародье как раз то они и могут «незаконно» называть себя психотерапевтами). Про них то мы и поговорим подробнее чуть ниже, так как направлений там вагон и маленькая тележка. • Клинические психологи, работающие в психоневрологическом диспансере и ориентированы на глубокие нарушения психики.

В каких случаях обращаются к психологу:

• Депрессия, чувство апатии; • Потеря близкого человека, расставание, смерть; • Ощущение одиночества, непонятности; • Резкие вспышки ярости или чрезмерная застенчивость, пассивность; • Непонимание своих чувств, спутанность в мыслях; • Профессиональное выгорание; • Кризисы личности: подростковые, среднего возраста и т.д.; • Панические атаки, фобии, страхи; • Потеря интереса к жизни; • Переживание травматической ситуации; • Проблемы во взаимоотношении с людьми. • Сексуальные проблемы; • Увидеть мотивацию и реализацию внутренних ресурсов. Список не полный, так как каждый человек индивидуален и запрос на работу тоже не поддается классификации.

Какие направления существуют в психологии?

Ооо, вот тут то как раз и есть всё многообразие методов и направлений, существующих в данный момент.

Пробежимся по верхушкам этих айсбергов и кратко опишем их:

1. Психоанализ. Гениальное творение З. Фрейда, которое дало фундамент для многих современных направлений. И нанесшее самолюбию человека в третий раз великий урон — открытие бессознательного и описание структуры психики. Первым был Коперник указавший, что не Солнце крутится вокруг Земли, а наоборот Земля вокруг Солнце. Второй — Дарвин, с его теорией о происхождении человека от обезьяны. И третий — Фрейд, показавший, что то, что человек о себе осознает не есть он. Теория ориентирован на глубинную психологию, проработку внутренних конфликтов, глубокое понимание себя и своих истинных желаний. Так как процесс имеет тенденцию заглянуть поглубже, то и времени на это нужно подольше. Поэтому терапия имеет длительный характер. Ну о нем было более подробно описано раньше.

2. Транзактный анализ. Родоначальник теории Э.Берн, последователь психоанализа, создал собственную теорию личности. Терапия основана на взаимодействии трех Эго-составляющих человека: внутреннего родителя, взрослого и ребенка. Взаимодействие это происходит как и во внешнем мире, при общении с другими людьми, так и как внутренний диалог самим с собой. Внутренний диалог часто имеет форму конфликта, наполненного тяжелыми чувствами. Яркий пример этого: «хочу» и «надо». В процессе терапии происходит анализ этих частей, избавление от отрицательного влияния, исследование детского опыта и как исход появляется «Выбор».

3. Гештальт-терапия. Гештальт это что-то целостное, завершенное. И поэтому терапия основана на завершении процессов, которые мешают жить (нереализованные потребности, неприятная ситуация, обида, гнев и т.д.). Закрытие гештальта дает освобождение от него. Почему так важно закрыть гештальт? — потому что это бомба замедленного действия, не ясно когда и где она взорвется. Так же одно из направлений терапии — это навык находится в моменте, как сейчас модно говорить «здесь и сейчас». В терапии уделяется огромное внимание чувствам, как ориентиру в собственных потребностях, окружающей среде и удовлетворению этих потребностях во взаимодействии с миром.

4. Символдрама. Или метод «сновидений наяву» представляет собой свободное фантазирование на любую тему или заранее представленную психологом. Процесс проходит следующим образом: человек расслабляется, представляет образ, пересказывает это терапевту и анализирует вместе с ним. Метод дает более мягкое прикосновение к травматическим ситуациями и бессознательным фантазиям. Символдрама подходит людям с развитой эмоционально — образной структурой переживания, на нерациональный способ решения психических проблем.

5. Когнитивно-поведенческая терапия. По-моему мнению, отлично работает как снятие симптома и выработка новых навыков мышления. Заточена на непродолжительную терапию, в основном 10-15 сеансов. На которых Вы сможете осознать основные ошибки в мышлении и реакции поведении. Во время терапии выясняется какие негативные установки и мысли влияют на поведение. Ситуация поддается критическому мышлению и негативные установки сменяются на положительные. То есть основная задача специалиста дойти до сути и научить человека техникам позитивного мышления.

6. НЛП или нейролингвистическое программирование. Имеет в своем арсенале специальные техники для моделирования вербального и не вербального поведения и выработку особых связей между движением глаз, памятью и речью. Если все это пересказать обычным человеческим языком, то получается что Вы как будто примеряете маску успешного человека и пытаетесь настроить эти навыки у себя с целью добиться успеха в той же области.

7. Арт-терапия. Направление, в котором слилась психология и искусство, творчество. То что сложно выразить словами, хорошо выражается в творчестве. То есть при погружении в какой-либо процесс, будь то рисование или танец или музыка наш «хитрый ум» забывает про осторожность и показывает наше эмоциональное состояние и внутренние переживания как есть. И при этом, появляется прекраснейшая возможность переработать, то есть как бы «вылить» часть внутренних эмоций, которые мы так усердно сдерживали (например: грусть, боль, страх, эйфория и т.д.). Является прекрасным средством диагностики, если с вами находится опытный специалист способный расшифровать Ваш творческий продукт.

Понятие «лидерство» и «руководство» в группе

Социальное управление группой необходимо осуществлять через различные феномены межличностного влияния (лидерство и руководство).

Приведем характеристику каждого из них.

Лидерство в группе – это процесс межличностного влияния. Лидера порождают не столько личные качества или их особое сочетание, сколько структура взаимоотношений в данной конкретной группе. Эта система межличностных связей формируется и определяется целями группы, ценностями и нормами, в ней сформировавшимися. И именно на основе этих ценностей и целей выдвигается конкретный лидер группы. Лидер как бы олицетворяет систему предпочитаемых группой целей и ценностей, является их носителем, активным проводником в жизнь. За ним признается право вести за собой, быть последней инстанцией в оценке различных групповых ситуаций и обстоятельств.

В практике лидер часто определяется через систему социометрических выборов как наиболее эмоционально предпочитаемый член группы. Это не всегда оправданный подход. В социальной психологии известно, что социометрическая звезда не всегда является лидером. Так, «звезда» может быть охарактеризована как «душа группы», центр ее эмоционального притяжения. Это человек, к которому тянутся в общении, чувствуют себя комфортно рядом с ним. Лидер – это лицо, облеченное властью, имеющее авторитет и право на влияние и оценку.

Интересно, что в силу своей направленности на определенную сферу жизнедеятельности группы тот или иной лидер всегда находится как бы в оппозиции либо к членам группы, ориентированным на общение, либо к задачам и целям группы. Лидер, ориентированный на эффективность выполнения групповой цели, вынужден идти на ухудшение взаимоотношений с членами группы, которыми общегрупповые цели полностью или частично не принимаются.

В любой реальной группе может одновременно существовать несколько разноплановых лидеров, занимая в ней свои собственные «экологические» ниши и не вступая друг с другом в серьезные противоречия. Это тем более возможно, что внутри каждой из двух выделенных сфер может происходить еще более глубокая дифференциация лидерских ролей. Так, внутри инструментального лидерства можно выявить лидера-организатора, лидера-инициатора, лидера-эрудита, лидера-мастера, лидера-скептика и т.д. А среди экспрессивных лидеров существуют: лидер эмоционального напряжения (социометрическая «звезда»), лидер-генератор эмоционального настоя и т.д.

В целом, чем выше уровень развития группы, тем больше в ней может быть различных проявлений процесса лидерского влияния.

Руководство–

другая форма реализации социального управления в малой группе. Руководство можно определить как процесс управления группой, осуществляемый руководителем как посредником социального контроля и власти на основе правовых полномочий и норм более широкой социальной общности, в которую включена данная малая группа.

21 стр., 10162 слов

Руководство по организации деятельности психолого-медико-педагогических …

… системе образования Российской Федерации» и проекта положения о ПМПК, предоставленного руководителям ПМПК на Всероссийском семинаре-совещании в Санкт-Петербурге, проходившем 18 —19 … деятельности органами управления образованием и образовательными учреждениями»; · данное Руководство также призвано помочь в организации деятельности ПМПК. Цель …

То есть с одной стороны, руководство и лидерство решают однопорядковые близкие задачи: стимулированные группы, нацеливание ее на выполнение определенных задач, поиск средств для их эффективного решения. С другой стороны. Лидерство представляет собой психологическую характеристику поведения определенных членов группы, а руководство является социальной характеристикой отношений в группе, прежде всего с точки зрения распределения ролей управления – подчинения.

В руководстве малой группой всегда присутствуют два пласта, два аспекта – формально-правовой аспект власти, который может быть назван «администрированием», и психологический аспект власти, который во многом сближает руководителя с неформальным лидером по способам воздействия на членов группы. Однако, несмотря на то, что в своей психологической сущности феномены руководства и лидерства достаточно близки, чаще всего лидер и руководитель группы имеют различную ориентацию: руководитель всецело направлен на задачу, а лидер больше ориентирован на внутренние интересы группы. В этом случае, если экспрессивный лидер становится формальным руководителем, он либо разваливает групповую деятельность, либо вынужден переориентироваться на инструментальные функции, вступив в конфликт с группой. То есть, он либо не становится руководителем, либо перестает быть лидером.

Таким образом, основным инструментом психологического влияния руководителя на группу является его авторитет. Возникает вопрос, отчего зависит величина, степень авторитетности руководителя? Выделим ряд психологических факторов. К ним можно отнести некоторые личностные особенности, организаторский и мотивационный потенциал (способность лидировать в качестве лидера-организатора и лидера-мотиватора), ценностная привлекательность личности руководителя для членов группы и, наиболее существенный фактор – стиль управления, реализуемый руководителем. Остановимся на этом последнем факторе.

Принято выделять три основные модели руководства, различающиеся по важнейшим составляющим стиля управления группой со стороны руководителя – авторитарный, демократический, попустительский.

Преимущества авторитарной модели состоят в ее структурной простоте и возможностях оперативного использования, а так же в том, что она закрывает и защищает руководителя в психологическом плане. Существенными недостатками этой модели является пассивность подчиненных, их лицемерие по отношению к целям деятельности и руководителю. Кроме того, авторитарная модель внутренне конфликтна, так как опирается на давление и диктат, что время от времени будет взрывать группу изнутри через бурные, сложно разрешимые конфликты.

Несомненными преимуществами демократической модели являются ее прогрессивность, экономичность и гуманность, которые выражаются в возможности решать сложные групповые задачи небольшим числом подчиненных, обладающих высокой квалификацией, в хорошем взаимопонимании между руководителем и подчиненными, низкой конфликтности группы и управляемости ее конфликтов, свободном развитии группы в целом и ее отдельных членов. Трудно говорить о недостатках такой модели, логичнее отметить, что в своей реализации она сталкивается с рядом трудностей.

Примеры похожих учебных работ

Классификация групп людей

… Основные параметры, с помощью которых возможен социально-психологический анализ группы — это характеристики собственно группы и характеристики, определяющие положения человека в группе. К характеристике группы … восприятии своих лидеров и авторитетов …

Основные психические функ-ции умственно отсталого ребенка

… может наблюдаться весь спектр психических расстройств. Рассматривается как синоним … 1. — Выготский Л.С. Основные проблемы современной дефектологии. – М.: … но возможно в любой общественной группе. Речь развивается с задержкой, но …

Особенности психического развития личности взрослого человека

… в психической сфере человека. Взрослый человек рассматривался находящимся в состоянии «психической окаменелости». «Взрослость человека равносильна … психофизиологических функций, интеллекта и личности взрослого человека. Новым этапом в научной …

Развитие личности молодого человека средствами интеллектуальных и творческих игр

… явления пытаются осуществить люди, далекие от практики, … РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ. … формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, … существующие в референтной группе подростка. Наконец, еще …

ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ И ОСНОВНЫЕ ЕЕ КАЧЕСТВА

… духовном мире человека его социальные, нравственно-психологические и эстетические качества». «До уровня личности человек поднимается лишь … воспитания, а также диагностирования и коррекции психического развития школьников. 4. Обязательная инновационная …

Кто такой психиатр?

Начнем с психиатра, про которого еще с советских времен из поколения в поколения бытуют всякие рассказы-страшилки. Психиатр — это врач, получивший медицинское образование. Работает он, в большинстве случаев, с психопатологиями, т.е. с нарушениями психики.

Когда следует обращаться к психиатру?

- При наличии бредовых мыслей, которые проявляются в уверенности в том, чего на самом деле нет;

- Наличии голосов, видений и других проявлениях галлюцинаций;

- Нарушениях критики в отношении собственного поведения;

- При глубокой депрессии;

- Панического страха;

- Необъяснимым для окружающих поведением;

- Проблемах с вниманием, мышлением и памятью;

- При наркотических или алкогольных зависимостях.

И т.д., список можно продолжать и дальше, но я думаю, в общих чертах несколько пунктов уже могут дать понимание с чем наведываются на приём к психиатру.

Как проходит лечение?

Обычно это происходит так: врач узнает Ваши симптомы, исследует когнитивную часть и основываясь на своем бесценном опыте ставит диагноз и назначает медикаментозное лечение. Соответственно, он несет за это полную юридическую ответственность.

Он не выслушивает ваши истории о несправедливости вашего детства про гиперопекающую мать и сверхтребовательного отца. Не потому что он черствый и хамоватый человек, а потому что он в первую очередь Врач и нацелен на медикаментозное лечение. К тому же есть регламент по которому на каждого пациента уделяется максимум 15-20 минут, а для разговоров есть другие специалисты.

Может ли кто-нибудь помимо психиатра (к примеру психолог, психоаналитик и т.д.) дать рецепт на лекарства?

Нет, потому что рецепты может выписывать только ВРАЧ. Это касается как и сильных нейролептиков так и обычных антидепрессантов.

Ставят ли на учет в ПНД (психоневрологический диспансер) при посещении психиатра?

Бытуют мнение, что при обращении к психиатру человека сразу же поставят на учет. Давайте разберемся в сегодняшних реалиях жизни.

Наблюдение и лечение у психиатра делятся: 1. Лечебно-консультативная помощь. 2. Диспансерное наблюдение.

Из первого следует, что пациент добровольно приходите на прием к врачу и так же добровольно принимает лекарства. Если он вдруг передумал, никто не будет его искать и выяснять что с ним. Диспансерное наблюдение при этом не ставится.

При втором же случае, если имеется психическое расстройство, которое протекает с тяжелыми обострениями и периодичностью (к примеру параноидная шизофрения), то комиссия психиатров по инициативе лечащего врача устанавливает за человеком диспансерное наблюдение. Это означает, что пациент лечится по собственному желанию, но по определенному графику ему нужно посещать лечащего врача для осмотра и выписки препаратов. Чтобы поставить человека на дисперсное наблюдение, за его состоянием долго смотрят. Устанавливать наблюдение после первого посещения незаконно.

Как работает психоанализ?

В нашем сознании психоанализ — одно из самых известных и самых загадочных, мифологизированных направлений в психологии. Это связанно с большой популярностью этого метода в США и в западной Европе. Многие наши сограждане имеют представление о том, как работает психоаналитик, по многочисленным зарубежным фильмам и книгам.

Но что такое психоанализ и психоаналитическая психотерапия на самом деле, и как это работает, имеют полное представление далеко даже не все психологи. Если начать читать в интернете отзывы о психоанализе или отзывы о психоаналитиках, то складывается еще более загадочное, манящие и одновременно пугающее впечатление. Люди, прошедшие психоанализ, как правило, пишут:

— Это глубокая внутренняя работа…

— Для меня психоанализ — это способ изменить свой характер, начать по-другому мыслить и иначе воспринимать реальность.

— Психоанализ дал мне понимание себя и своих истинных желаний, хотя в процесс терапии мне было очень тяжело и хотелось все бросить.

— Я очень злилась на своего аналитика и порой ненавидела его, но долгое время не могла ему об этом сказать.

— Мой аналитик помог мне начать реально оценивать свои ожидания, мириться с реальностью и не биться о стену головой.

— В моей жизни появилась стабильность, поменялся круг общения, я нашел работу с достойной зарплатой. Но в анализе нужно пройти минимум 100 сеансов, чтобы он начал хорошо работать и помогать.

Но существуют и такие отзывы:

— Анализ принес мне только боль… Я разворошила в себе осиное гнездо… Все стало нестерпимым, я чувствую одиночество и пустоту. Общаться ни с кем нет желания…

— Я хочу прекратить свой анализ или поменять терапевта, мой терапевт меня не чувствует и говорит мне очевидные вещи, я и так все это знаю, никаких перемен к лучшему…

— Для меня психоанализ показал как неправильно я жил, как разрушал свою жизнь, но как это сейчас исправить, я не знаю, а мой аналитик об этом не говорит. Сейчас я в депрессии (мания и разрушения прекратились). Одним словом процесс продолжается….

— Мне жалко из года в год платить своему аналитику, но я все же плачу и взял четвертый час в неделю, хотя постоянно хочу бросить. Начал понимать, что анализ представляет для меня большую ценность. Не знаю, где бы я был, если бы не анализ…

— Психоанализ показал мне новый путь в жизни, открыл большие перспективы, помог создать хорошую крепкую семью, да и с работой стало все благополучно, хотя трудности, конечно, встречаются, но я справляюсь с ними достаточно быстро.

А Вот высказывание одного известного в узких аналитических кругах психоаналитика: «Я не знаю ни одного человека, кто пожалел бы о пройденном психоанализе, о потраченном на анализ времени и деньгах!» (Конечно, если анализ был действительно пройден и завершен, а не оборван на пол пути).

Как видно, все эти отзывы весьма противоречивы, а порой и просто непоняты обычному человеку.

Так что же такое психоанализ на самом деле? Как он работает? Какова в нем роль аналитика?

В психоаналитической практике не принято рассказать клиентам механизмы их изменений и давать прямые ответы на их вопросы, т.к. это нарушило бы процесс самого психоанализа. Как правило, на вопрос клиента аналитик отвечает своим вопросом: «А что Вы думаете об этом?» Смысл здесь заключается в том, что прямой ответ убивает психоанализ, убивает пространство для размышлений, фантазий и переживаний, а вопрос заставляет человека думать и сталкиваться с чем-то внутри себя. Поэтому давайте вместе попробуем разобраться в этом и прийти к понимаю того, как работает психоанализ.

Что такое психоанализ?

Полагаю, что лучше всего будет начать эту статью с определения психоанализа. Конечно, в современной психологии существует ни один десяток определений, что такое психоанализ, но для практического его понимания возьмем одно из самых простых. «Психоанализ — это

область психологии и метод психотерапии, занимающийся исследованием бессознательного и направленный на разрешение внутренних конфликтов личности через понимание своего внутреннего мира».

Основным понятием психоанализа является понятие бессознательного. Если говорить простым языком, бессознательное — это та часть нашей психики, которая скрыта от сознательного понимания. В ней находятся наши влечения, импульсы, желания, мотивы, конфликты, которые не согласуются с нашими сознательным представлениями

. Эта бессознательная часть психики оказывает на нашу повседневную жизнь огромное, а порой и решающее влияние.

Нашу психику можно сравнить с айсбергом, где 1/10 часть — это наше сознание (надводная часть айсберга), а 9/10 бессознательное (подводная часть айсберга). Если говорить в рамках этой метафоры, то совершенно очевидным становится тот факт, что айсберг плывет не по направлению ветра, а по направлению подводного течения. Так же и наша судьба в большей части определяется бессознательным.

В отличии от других видов психотерапии, которые работают с сознанием (когнитивное-поведенческая психотерапия) или же на стыке сознательного и бессознательного, которые затрагивают и понимают максимум 50% психических процессов и проявлений, психоанализ охватывает 90 — 100% психического поля.

Важно заменить, что только современный психоанализ имеет в своей теории полное представление о психической организации человека и более 20 объемных концепций психического развития личности.

Психоанализ по праву считается самым глубинным направлением психологии, дающим наиболее качественный устойчивый и глобальный результат, связанный с изменением уровня функционирования личности (изменениями восприятия, мышления, эмоционального отношения к себе и миру). Чтобы это не звучало как реклама, важно заметить, что психоанализ имеет ряд серьезных ограничений в сфере своего применения. Т.е. подходит не всем.

Кому подходит психоанализ, а кому нет?

Первое на, что смотрит аналитик в ходе первичных интервью перед началом психоанализа или психоаналитической психотерапии, это анализабильность будущего клиента.

Анализабильность складывается из двух решающих факторов:

— Достаточный уровень интеллекта (нормальное функционирования процессов мышления: анализ, синтез, обобщения, развитие абстрактно логического мышления и достаточный уровень символизации).

— Рефлексивность ( возможность человека к самонаблюдению).

Второй критерий того, что анализ или аналитическая психотерапия Вам подходит, — это физическая, материальная и временная возможность ее проходить.

Еще одним ограничением для психоанализа, впрочем как и для других видов психотерапии, является нежелание клиента меняться. Часто приходя к психологу или психоаналитику, человек считает, что измениться должно его окружение, его начальник, его родственники и близкие люди, но не он сам. Важно заметить, что на бессознательном уровне у каждого человека присутствует такое желание, но вопрос заключается лишь в том, есть ли возможность отказаться от этой иллюзии.

Также ограничением для психоаналитической психотерапии и психоанализа является желание получить результат сразу, в готовом виде. Ведь оздоровление психики невозможно получить в готовом виде как подарок — это сложная и увлекательная работа над собой.

Еще психоанализ не будет полезен, если человеку нужна другая помощь. Например, в ситуации острого горя или химической зависимости нужна другого рода психологическая и медицинская помощь.

Идеальный портрет аналитического клиента:

Психоанализ будет наиболее полезен образованным интеллектуальным людям, имеющим стабильное положение, привыкшим осмысливать свою жизнь и происходящее вокруг, столкнувшихся со сложностями в отношениях, склонных к тонким душевным переживаниям. Понимающих, что самая большая сложность находится внутри них в их восприятии жизни и в образе мышления.

Что приводит человека именно в психоанализ?

Во-первых

, желание лучше понять себя (свои мотивы, желания, чувства, переживания и поступки).

Во-вторых

, измениться самому (поменять свой образ восприятия, мышления и действий).

В-третьих

, желание лучше начать чувствовать себя в этом мире.

В-четвертых

, избавится от беспокоящих симптомов (депрессии, тоски, одиночества, тревоги, бессмысленности). Я сознательно поместил избавление от симптомов на четвертое место, так как в психоанализе это может быть только следствием возвращения психического и психологического здоровья.

Настоящий психоанализ можно сравнить с полной реконструкцией здания, начиная с фундамента и закачивая стенами и крышей, вместо косметического ремонта в аварийном здании, который предлагают краткосрочные виды психотерапии.

С чем работает психоанализ?

Работа психоаналитика — это работа в сфере бессознательного. По сути она заключается в помощи клиенту увидеть и понять собственные бессознательные фантазии и мысли, управляющие его жизнью. Увидеть, как устроено его собственное мышление, как он воспринимает жизнь.

Еще Зигмунд Фройд в одной из своих работ сказал, что для человека мечта (иллюзия) всегда оказывается дороже реальности. Ярким примером тому являются события, произошедшие на Украинском Евромайдане в 2014 году, когда люди поверили в иллюзию ассоциации с Евросоюзом, идею Европейской справедливости и благополучия, но в реальности получили только разруху, подрыв экономики, кризис и существенное ухудшение качества жизни.

Задачей психоанализа является возвращение человека от принципа удовольствия к принципу реальности.

Также важное место в психоаналитической работе занимает процесс исследования и разрешения внутренних конфликтов между бессознательными желаниями и реальными возможностями личности. С точки зрения современного психоанализа те симптомы, которые беспокоят человека являются компромиссным образованием либо защитным механизмом от внутреннего конфликта.

Например, одиночество или невозможность построить отношения или же социофобия могут являться компромиссом между потребностью в отношениях и бессознательном презрении к людям, за которым скрывается страх близких отношений, страх быть открытым, уязвимым, ранимым или отвергнутым.

Для психоанализа и психоаналитической психотерапии крайне важно не устранить сам симптом, а понять его природу, его бессознательные причины, раскрыть тот бессознательный конфликт, который стоит за ним. Тогда симптом может уйти сам и больше не возвращаться, именно поэтому результаты психоанализа оказываются наиболее стойкими.

Как проходит психоанализ? Процесс и техника психоаналитической психотерапии.

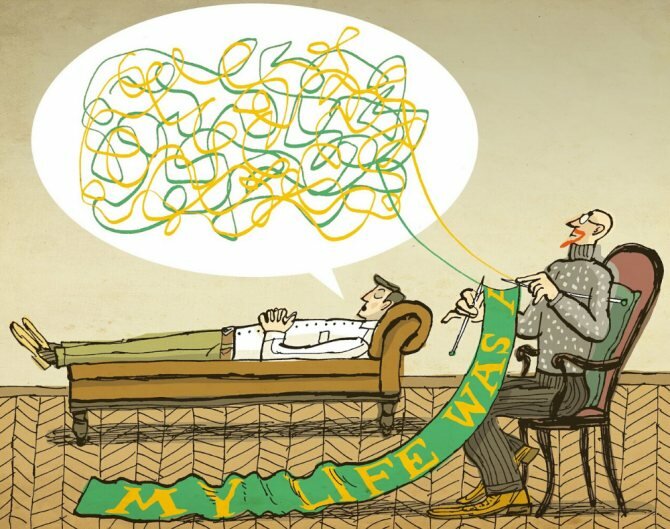

Здесь важно сказать, что психоанализ имеет некоторые отличия от психоаналитической психотерапии. Основным отличием является то, что при психоанализе клиент лежит на кушетке, а аналитик сидит за его спиной вне его поля зрения. За счет этого достигается более глубокий регресс и погружение к более глубоким и раним детским переживаниям, лежащим в основе актуальных внутренних конфликтов.

При психоаналитической психотерапии клиент и терапевт сидят в креслах лицом к лицу. В остальном все механизмы работы, описанные далее, являются сходными для психоанализа и психоаналитической психотерапии.

Внешне психоанализ выглядит, как разговор двух людей, где в основном говорит клиент, а аналитик его внимательно слушает. Основное правило психоанализа для клиента звучит так: «Говорите все, что приходит Вам в голову, даже если это будет казаться Вам неважным, лишним, неуместным или не имеющим отношения к делу. Если у Вас возникают какие-то чувства, мешающие Вам что-то озвучивать или поднимать какую-то тему (например, чувство стыда или чувство гнева), важно начать говорить об этих чувствах.

Такой подход называется «свободными ассоциациями». Свободные ассоциации — это путь, ведущий к понимаю бессознательного, так как бессознательное проявляется всегда только косвенным образом, между строк, в описках, оговорках, фантазиях, сновидениях и скрытых аспектах отношений. Другие пути понимания бессознательного, кроме свободных ассоциаций и переноса, у нас нет, поэтому крайне важно чтобы аналитик не вмешивался в поток речи клиента своими вопросами или репликами, не превращал бы процесс анализа в диалог или в обычную беседу, а внимательно слушал бы клиента и старался понять бессознательный символический смысл сказанного клиентом.

Когда в голове аналитика рождается понимания того, о чем на бессознательном уровне говорит клиент, вырисовывается картина внутренней ситуации клиента, то аналитик делится с клиентом своей гипотезой в виде интерпретации, которая помогает обратить внимание клиента на скрытые аспекты сказанного и показать внутренние взаимосвязи.

С другой стороны интерпретация помогает прокофронтировать клиента с его внутренним материалом, подтолкнув к размышлению об этом и к осознанию возможного выбора.

В ходе психотерапевтических отношений между клиентом и аналитиком возникает перенос.

Клиент рано или поздно начинает видеть в своем аналитике других значимых для себя людей. Начальников, деловых партнеров, родителей, членов своей семьи и переносит на него эмоционально заряженный компонент проблемных отношений.

Задачей аналитика в такой ситуации является недопущение разыгрывания, которое бессознательно навязывает клиент аналитику. То есть аналитик не должен реагировать также, как реагировали в подобной ситуации родители клиента, и что привело к дальнейшим проблемам, а должен контейнировать (принять на себя эмоциональный аффект клиента, «переварить» и понять его) и создать пространство рабочего альянса, в котором возможен будет процесс совместного исследования того, что происходит сейчас в актуальной ситуации анализа между аналитиком и клиентом.

Разрешение «конфликта» в переносе между клиентом и аналитиком дает возможность интегрировать и перенести этот новый позитивный опыт на актуальные конфликтные отношения. Исследование бессознательного, возникновение сильных эмоциональных переживаний (часто носящий отрицательный характер, т.к. на аналитика, как правило, переносятся негативные и проблемные аспекты отношений) между клиентом и аналитиком вызывают аспект внутреннего сопротивления.

Сопротивление — это бессознательный процесс торможения и консервации всякого рода внутренних изменений. Часто сопротивление может проявляться в импульсивных поступках — отреагированиях.

Отреагирование — это замена переживания сложных чувств действиями. Когда вместо того, чтобы переживать гнев, направленный например, на начальника, на отца или на психоаналитика, прийти в ярость и «случайно» разбить свою машину, попав в ДТП. Также сопротивление может выражаться в быстрых внешних изменениях. «Я понял, что я мало забочусь о своей жене и пренебрегаю ей, как пренебрегал собственной матерью, буду я покупать ей цветы и баловать ее». По сути это подмена внутренней переоценки внешним отреагированием, которое дает лишь сиюминутный эффект.

Конечно, в ходе психоанализа и сопротивление, и отреагирования, и разочарование в психоанализе, и его обесценивание являются неизбежными стадиями развития личности. Все это необходимо пережить в психотерапевтическом процессе. Главной задачей психоанализа на этом пути является поддержание осознанности этих процессов и сохранение стабильности.

Для этого в психоанализе существует аналитический сеттинг: ряд обязательных правил, которым подчиняется психоанализ. Если говорить в общих чертах, то сеттинг включает в себя стабильность места и времени психоанализа, отсутствие переносов и отмен сессий без их оплаты (что обеспечивает стабильность), отсутствие личных и деловых контактов с аналитиком вне анализа, конфиденциальность и откровенность. Все эти правила оговариваются в ходе первичных интервью при обсуждении устного психотерапевтического контракта до начала аналитической работы.

Эти правила возможно могут показаться жесткими или неоправданными, но тем не менее, если мы хотим иметь возможность проходить психоанализ и исследовать бессознательное, то они просто необходимы. Ведь когда мы копаем колодец и хотим докопаться до чистой воды, мы ставим бетонные кольца, чтобы нас не завалило. Также и сеттинг в психоанализе защищает аналитическое пространство от деструктивных, разрушительных и саморазрушительных импульсов.

Задачи психоанализа:

Как мы уже говорили выше, задача психоанализа заключается в том, чтобы сделать человека более психологически здоровым, цельным и эмоционально зрелым.

Это включает в себя возможность принять реальность и научиться справляться с ее требованиями, начать выдерживать самого себя, свои чувства и эмоции, перестать их отреагировать и начать их проживать, научиться разрешать внутренние конфликты на эмоциональном уровне без образования новых симптомов.

Завершение психоанализа. Когда психоанализ можно завершать?

Психоанализ долгий процесс и из-за этого многие начинают думать, что он бесконечный. Но все же это не так. Все имеет свое завершение. Действительно психоанализ — это психотерапия с открытым концом. Определенного срока или конкретный даты завершения у психоанализа или у психоаналитической психотерапии действительно нет, но есть критерии, на которые можно опираться, говоря о завершении психоаналитического процесса.

Важно сказать, что в отличие от прерывания терапии, которое клиент совершает в одностороннем порядке, решение о завершении психоанализа должно быть совместным. То есть и аналитик и клиент должны сойтись во мнении о завершении анализа.

Критерии завершения психоанализа:

1. Это срок. Должно пройти не менее двух — трех лет с момента начала психоанализа до его завершения. Это обусловлено тем, что внутренние бессознательные динамические процессы и изменения не могут произойти быстрее. В свою очередь это связано со скоростью образования новых нейронных связей в головном мозге, что показали современные исследования в области нейропсихоанализа. Все более быстрые изменения, как правило, оказываются поверхностными и неустойчивы и могут являться аспектам сопротивления более глубоким личностным изменениям. — «Я уже вылечился, у меня уже все в порядке, все хорошо и замечательно. Вы мне очень помогли доктор. Анализ мне больше не нужен». Особенно смешно это звучит в первые месяцы психоанализа.

2. Перед тем, как анализ может завершиться, должно произойти разрешение основных внутренних конфликтов и изменение качества жизни за счет изменения уровня функционирования личности.

3. Появление возможности самоанализа. В ходе аналитической психотерапии постепенно формируется внутренний аналитик: способность думать, размышлять проводить параллели и находить причинно следственные связи.

4. Отказ от иллюзий и принятие реальности. Принятие своих возможностей и своих реальных, а не надуманных, ограничений.

5. Умение справляться самому со своими жизненными трудностями, просить и получать поддержку от своего ближайшего окружения когда это необходимо.

6. Встать на путь личностного роста и саморазвития.

7. Приобрести эмоциональную зрелость.

Понятно, что такой процесс требует много сил, времени и вложений и занимает ни один год, но в готовом виде приобрести это невозможно, поэтому такие личностные изменения становятся бесценными.

ПСИХОЛОГУ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

Психотерапевт и его отличие от психиатра

В России психотерапевтом могут называться только врачи-психиатры, прошедшие дополнительное образование в сфере психологии. Они являются как бы связующем звеном между психиатрами и психологами.

Удивительно, но в странах Европы и Америки таких строгих критериев нет, у них психотерапевтами могут быть как психиатры, так и психологи. Поэтому, часто, нашего обычного русского человека вводит в замешательство зарубежные фильмы с фигурами психотерапевтов. Которые сидя в кресле, с томным взглядом, принимают клиента лежащего на кушетке и ведут с ним беседы, за счет чего и происходит лечение. В России этим, обычно, занимаются психологи.

Подводя итог, психотерапевт это психиатр, который решил перейти на «темную» сторону психологии и заняться помощью людей не медикаментозном способом. Обращаться к нему можно как в тяжелых психопатических состояниях, так и для решения насущных тревожащих моментов в жизни. Но в реалиях нашего времени в России психотерапевтами называются все кому не лень, и психологи и психиатры))) К заметкам отмечу, что образование врача не всегда дает преимущество в компетенции и полезности для Вас. В этой тонкой профессии лечит все же личность специалиста и лучше ориентировать на это при выборе. Так что и психологи, часто, бывают намного продуктивнее для человека, потому что не смотрят на Вас с позиции взгляда как на пациента.

Подводя итоги, можно сказать что при выборе к какому специалисту пойти с той или иной причиной не стоит забывать, что главной фигурой является не методика в которой он работает, а сам человек. Поэтому тщательно проверяйте образование, компетентность и наличие собственного анализа. И не забывайте про ощущение комфорта и безопасности в кабинете, ведь чтобы довериться нужно доверять.

Зачем мне аналитик? Могу ли я справиться сам?

Не будем томить читателя, вдруг он не дойдет до конца статьи, и скажем главное: пока еще без психоанализа никто не умер. По крайней мере, смерти от отсутствия психоанализа на нашей памяти зафиксировано не было. Психоанализ это особенная услуга, очень важная и полезная, но нужду идти к психоаналитику испытывают отнюдь не все. Кто-то справляется сам, а кто-то нет. Вопрос в том, как справляется тот, кто никуда не обращается. Каково их качество жизни и умение получать от нее удовольствие.

Многие задаются вопросами: зачем все-таки мне нужен аналитик? Может быть, я лучше съезжу в отпуск, и мне станет легче? Наверняка ведь пробовали? Помогает, да, но, зачастую, ненадолго. Можно уехать из тяжелой и удручающей обстановки, но свою собственную голову с не менее родными своими мыслями, страхами и сомнениями мы везем с собой куда бы то ни было.

Или, может, лучше я почитаю мотивирующие книги или сайты? Да, сейчас в интернете блуждает много мотивирующих высказываний из серии: Будь всегда спокойным! Не реагируй на то, что говорят о тебе другие! Иди уверенно к цели и люди к тебе потянутся! Никогда не обижайся, т.к. это разрушает твой центр силы, даже если тебя с утра в белом костюме проезжающая машина обрызгала грязью, а на совещании начальник назвал нехорошим человеком! Будь всегда осознанным, даже во сне! Пройди курсы о том, как выйти замуж за мужчину своей мечты через 10 часов после тренинга с 3-х летней гарантией! Прими себя таким, какой ты есть! (как именно принять? куда принять? у кого я должен себя принять? а расписываться при приемке надо?) и т. п…

Многие такие высказывания даже пестрят рекомендациями по самодрессировке из серии: вставай в 5 утра, начинай день с кросса, бега, медитации и т. п. (выберите подходящее для Вас). Смею предположить, что если Вы сейчас читаете этот текст, то безапелляционно являетесь представителем Homo Sapiens, ибо только они умеют читать. Поэтому стоит призадуматься, а нужна ли нам, людям, такая дрессура, нужно ли это достижение цели через боль, жесткое преодоление себя и т.п.? Почему нельзя с радостью и по собственному желанию что-то делать, общаться с людьми, просто жить и радоваться этому миру? Может, рискнем и попробуем?